「年間50泊ほど、キャンプをする我が家」

真夏の暑い時期や真冬の寒い季節まで、春夏秋冬キャンプを楽しんでいます。

「我が家は年間50泊行くキャンプに、いろいろなキャンプ飯を作ってきました」

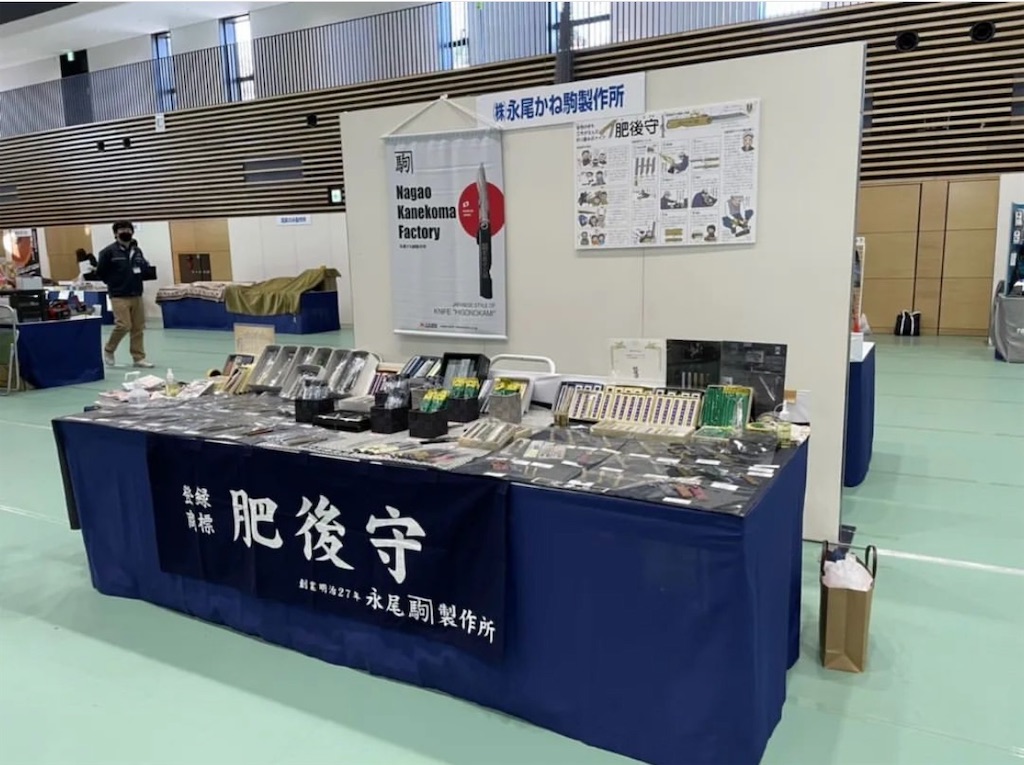

「キャンプ飯を作る時に使用しているのが、永尾かね駒製作所から発売されている肥後守」

今回は肥後守の選び方と種類を、詳しくブログで紹介したいと思います。

「肥後守は、明治27年頃に金物問屋の重松太三郎氏が、鹿児島から持ち帰ったナイフを元に、携帯ができるようにチキリをつけて刃と柄を折りたためるようにします」

当時の取引先の多くが九州南部にある熊本県が多かったことから、肥後守ナイフとして名前がつけられました。

「肥後守の刃の種類はさまざまありますが、よく知られているのが全鋼・割込・ステンレス」

「全鋼は刃先全てが鋼で作られています」

割込構造と比べて硬度が高く、刃先を薄く研いだ際に反りにくいメリットがあります。

6:4研ぎや7:3研ぎなど、使い方に合わせて表と裏の研ぎ角度を変えられるのもポイントです。

「刃身にサビにくく切れ味の良いV金10号鋼を挟み込んでおり、研ぎやすく切れ味は抜群でサビにくいのが特徴」

鞘の部分もステンレスが使われており、キャンプや水場でも気軽に使えます。

「肥後守の割込は、硬い鋼を柔らかな軟鉄で挟み込んだ構造」

全鋼と比べて割れや折れに強いのが特徴。

高い硬度と耐摩耗性に優れており、長期間使用しても切れ味が変わりにくいです。

「肥後守を選ばれるなら最もオーソドックスな青紙割込か、サビに強いV金10号ステンレスがおすすめ」

「今現在人気なのはV金10号ステンレス」

V金10号ステンレスは、ステンレス製なのでメンテナンスが必要ありません。

使用後にサビ止め油など塗る必要がないので楽。

「ステンレス製の包丁と同じで、メンテナンスがゼロ」

「青紙割込は、肥後守の代表的な製品」

軟鉄と青紙が三層になっている複合材を鍛造し、焼き入れしています。

「芯鋼には青紙が割り込んであり鍛造してあるので、切れ味は抜群」

両刃タイプなので、利き腕関係なく使用することができます。

「サイズは、特大・大・中・ポケットの4タイプがあります」

ポケットはサイズが小さ過ぎて使用目的が限られているので、購入されるなら特大・大・中がおすすめ。

「我が家は肥後守の青紙割込の特大を使用」

下記のように一味の瓶と比べてみると、わかりやすいです。

特大サイズのブレードは、一味唐辛子の瓶と同じ長さ。

「鞘は一味唐辛子の瓶の長さと比べて、一回り程大きくなっています」

「肥後守で食材を切られるなら、刃の長さが95mmある特大サイズがおすすめ」

特大サイズは、全長215mm・刃長95mm・鞘長120mm・刃厚3mmになっています。

特大サイズ

![]() 全長215mm

全長215mm

![]() 刃長95mm

刃長95mm

![]() 鞘長120mm

鞘長120mm

![]() 刃厚3mm

刃厚3mm

「特大サイズの口コミと評判は、下記のような感じ」

「大サイズは全長170mm・刃長72mm・鞘長98mm・刃厚3mmになっています」

大サイズ

![]() 全長170mm

全長170mm

![]() 刃長72mm

刃長72mm

![]() 鞘長98mm

鞘長98mm

![]() 刃厚3mm

刃厚3mm

「大サイズの口コミと評判は、下記のような感じ」

「中サイズは全長160mm・刃長70mm・鞘長90mm・刃厚3mmになっています」

中サイズ

![]() 全長160mm

全長160mm

![]() 刃長70mm

刃長70mm

![]() 鞘長90mm

鞘長90mm

![]() 刃厚3mm

刃厚3mm

「中サイズの口コミと評判は、下記のような感じ」

「V金10号ステンレスは、今人気で売れている商品」

人気で売れている理由は、使用後のメンテナンスが必要ないこと。

「ブレードはサビに強いステンレス銅を採用」

ステンレス銅がブレードに使われているので、洗った後はサッと水分を拭くだけでOK。

自宅で使用されているステンレス製の包丁とメンテナンスは一緒。

「グリップもステンレスが使われているので丈夫」

「V金10号ステンレスの大サイズは、全長175mm・刃長75mm・鞘長100mm・刃厚2.8mmになっています」

大サイズ

![]() 全長175mm

全長175mm

![]() 刃長75mm

刃長75mm

![]() 鞘長100mm

鞘長100mm

![]() 刃厚2.8mm

刃厚2.8mm

「V金10号ステンレスの大サイズの口コミと評判は、下記のような感じ」

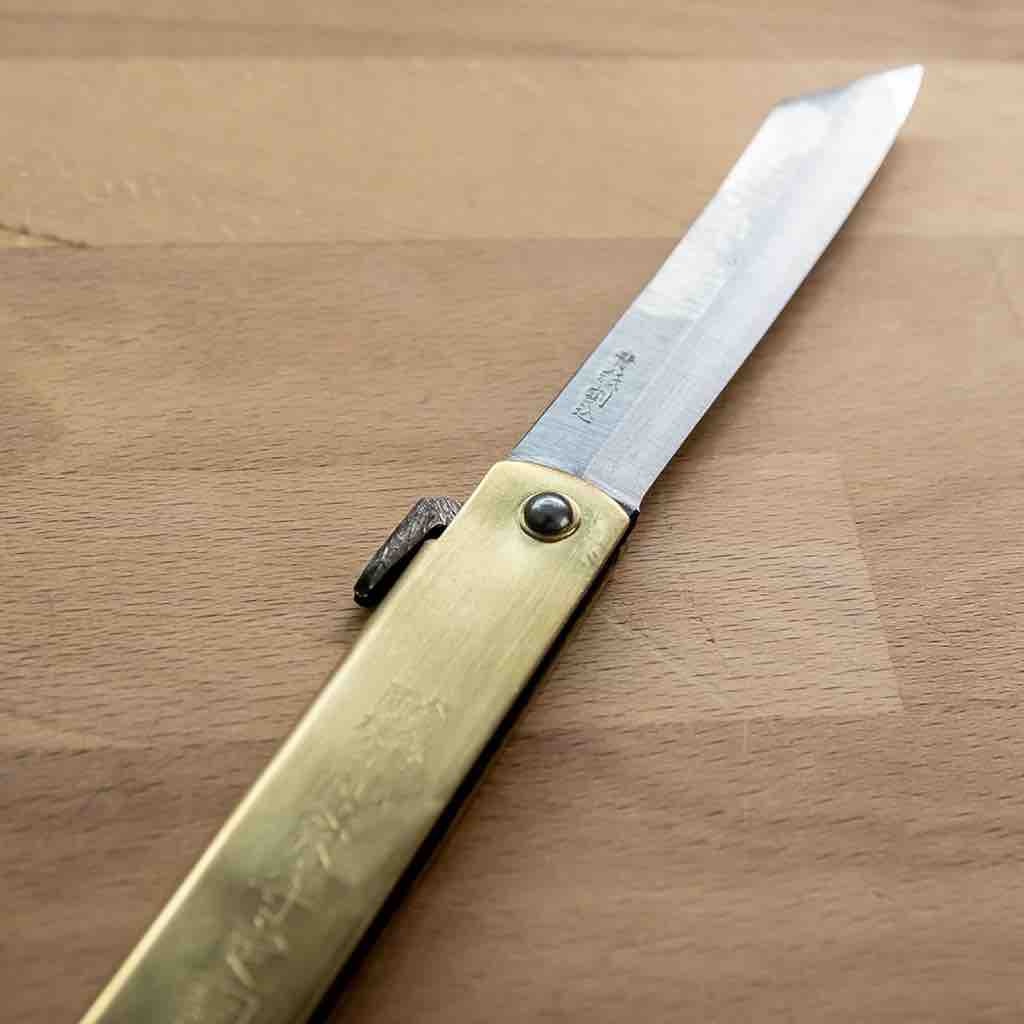

「他の折りたたみナイフとは違いブレードを固定するロック機能が肥後守にはありません」

刃の根本にあるチキリと呼ばれる突起を親指で押さえて刃を固定しながら使います。

安全性が不十分にみられますが、チギリを親指で固定していれば、怪我をすることもありません。

「肥後守は、鉛筆を削ったりカッターナイフのような使い方だけではなく、我が家は食材を切るナイフとして使用」

「オピネルナイフみたいにグリップが木製ではない為、水を含んでプレードが出しにくいということもありません」

見た目のおしゃれさは高くないですが、無骨な雰囲気があって愛着がもてます。

肥後守を選ばれるなら最もオーソドックスな青紙割込か、サビに強いV金10号ステンレスがおすすめ。

今現在人気なのはV金10号ステンレス。

V金10号ステンレスは、ステンレス製なのでメンテナンスが必要ありません。

使用後にサビ止め油など塗る必要がないので楽。

ステンレス製の包丁と同じで、メンテナンスがゼロ。

我が家は青紙割込を使用

青紙割込は、肥後守の代表的な製品。

軟鉄と青紙が三層になっている複合材を鍛造し、焼き入れしています。

芯鋼には青紙が割り込んであり鍛造してあるので、切れ味は抜群。

両刃タイプなので、利き腕関係なく使用することができます。

以上、「【7年使用】肥後守ナイフの選び方と種類を徹底検証」でした。

キャンプ用品セール:ナチュラムCheck!

キャンプ用品セール(Amazon) Check!

Check!

キャンプ用品セール(楽天)Check!